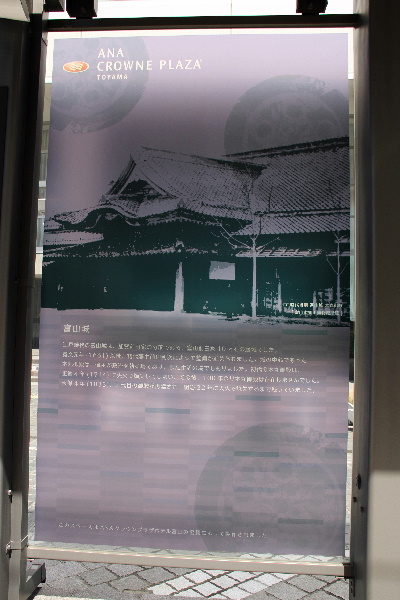

江戸時代の富山城は、加賀前田家の分家である、富山前田家10万石の居城でした。

寛文元年(1661)以後、初代藩主前田利次によって整備が進められました。

城の中心であった本丸御殿は、藩主が政治を執る場であり、また生活の場でもありました。

初代の本丸御殿は、正徳4年(1714)に失火で焼失してしまい、

その後、100年余り本丸御殿は存在しませんでした。

天保4年(1833)、2代目の御殿が再建され、明治32年で焼失するまで残っていました。

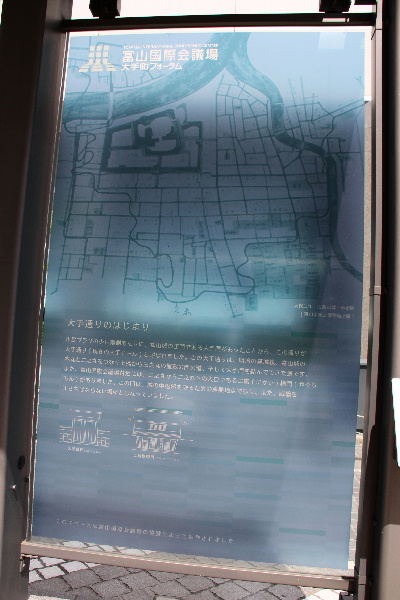

大手通りのはじまり

市民プラザの少し南側あたりに、富山城の正門である大手門があったことから、

この通りが大手通り(現在の大手モール)と呼ばれました。

この大手通りは、明治の廃城後、富山城の本丸と二之丸をつなぐ土橋から三之丸の屋敷の間の道、

そして大手門を結んでできた道です。

また、富山国際会議場付近には、

三之丸から二之丸への入り口である二階(にかい)櫓門(やぐらもん)がありました。

この門は、城の中枢部を守るための重要地点であり、また、

威儀を正さなければならない場所ともなっていました。